その1の続き

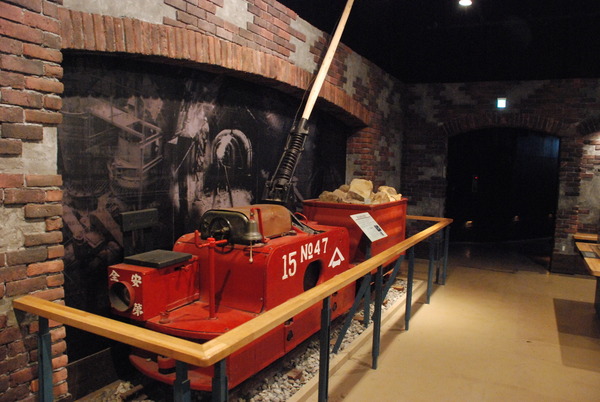

さて、坑道を進んでいくとこんな建物のようなところに出た。

こちらも洞窟の中なんだろうけど、思った以上にしっかりとしている。

ここでは当時の様子の模型や、岩石などを展示してあった。

通洞選考所と足尾精錬所の模型。

銅は鉱石を掘り出しただけではダメ。

きちんと精錬して銅と不純物に分けなければならない。

銅が含まれた様々な鉱物。

キラキラ光ったものからくすんだものまでいろいろある。

さて、外へ出てきたところ。

削岩機の体験コーナーがあった。実際に削岩するわけじゃないんだけど、

振動と音を体験することができる。やってみると想像以上の音と振動!

狭い空間の中でこんなことをするのは更に大変だったことだろう。

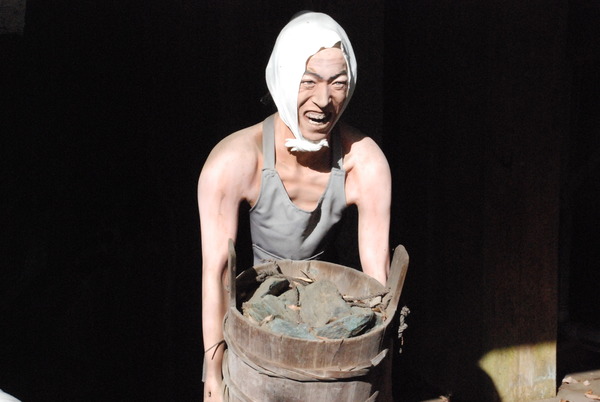

砕女。要するに大き目の岩を砕いて細かくする作業のようだ。

土肥金山でもそうだったけど、あまり大きすぎると釜の中でも溶けにくいらしい。

洞窟内でないとはいえ手作業で砕くのは大変だったろうな。

全力の表情のマネキン

確かに、これだけ多くの岩石が入った桶を持ったらこんな表情にもなるかもしれない(笑)

坑道の様子を横から見たところ。

言い方は悪いけど、アリの巣を横から見たところみたい。

ボタンを押すとその部分が動くようになっていた。こういうのって好きだわ。

さらに進んだところの建物には鋳造の展示があった。

掘った銅は硬貨を作るために使われていた。

お金を作るところなので、服の裾とかに隠して持ち帰らないように出入り口では服を脱いでいた。

現在は金属探知機があるから脱がなくてもいいけど、

こんなことをしなきゃいけないのは辛いなぁ。

まぁ、確かに金属を溶かすのもメチャメチャ暑いだろうし、

夏場なんかふんどし一丁とかで作業をしたりすることもあるかもしれない。

こちらのミニチュアのマネキンは服を着てたけどね(笑)

鋳造された硬貨。

砂で型を作って銅を流し込み、水をかけて冷ます。

蒸気とかハンパじゃないだろうな。

こちらはマネキンが適当な感じで、

鋳造された硬貨が足元に落ちていた。

エアギターを弾いてるみたいになってしまっている。

鋳造された硬貨。

枝状になっており、そこから1つ1つ硬貨を外していく。

右側にあるのはそのための道具かな。

昔のお金。

お金は形の劣化、変化が少ないことや、

小さくて済むことから金属が使われるようになった。

1両の重さを体験。

重さはなんと12kg!実際に持ってみたが、かなり重かった!!

ねずみ小僧とか銭形平次とか、こんなん持って走るの無理やろ!!

江戸時代のお金。

土肥金山でいっぱい見たけど、やっぱり金でできたお金って高級感あるよね。

昔のお札。

現在のお金なんかも展示されていた。

お札の歴史って偽札に対抗する歴史らしい。

占領下のお金など。

お金って本当にいろんな種類があるんだなぁ~。

さて、色々見て回って出口に来たところ。

「銅もありがとう、また銅ぞ」

という看板にスタッフの方のセンスを感じる(笑)

さて、出口のところにはお土産屋さんがあった。

昭和レトロな感じの素敵なお土産屋さん。

おれの大好きな場所なんだわ。

おばちゃんたちが寄っていて、見ていってと話しかけてくる。

ちょっと立ち止まって見せてもらうことに。

オバちゃんが紹介してくれた昔のお金。

江戸時代~昭和のお金が購入できる。

ものにもよるが、現在のお金の1.5倍くらいの価値かな。

古銭ってそんなに価値があるわけでもないんだね。

水晶なんかもたくさん売られていた。

しかし、オバちゃんによると実はブラジル産がほとんどなんだとか。

足尾産のものは色がそこまで出なかったり、くすんだりしてるんだって。

というわけで、足尾銅山。

銅の採掘や古銭について学べるし、

何よりリアルな顔のマネキンが面白い!

そんなB級なスポットでした。

| 店名 | 足尾銅山観光 |

| 住所 | 栃木県日光市足尾町通洞9−2 |

| 電話番号 | 0288-93-3240 |

| 料金 | 大人820円、小・中学生410円 |

| 営業時間 | 9:00~16:30 |

| 定休日 | 無休 |

| 関連URL | 日光市観光協会のページ |

コメント